2歳前後になると、だんだんと話す言葉が多くなってきます。

絵本以外で子供の語彙を増やす手助けとなるのが、「絵合わせカード」です。

絵合わせカードはいろいろなタイプがありますが、モンテッソーリ教育で使用する絵合わせカードは一般のものとはちょっと違います。

ここでは、モンテッソーリ式絵合わせカードの説明、手作り方法、おすすめ品、ねらい、使い方をご紹介します。

絵合わせカードって何?ねらいは?

モンテッソーリ教育で使われる絵合わせカードとそのねらいをご紹介します。

絵合わせカードって何?

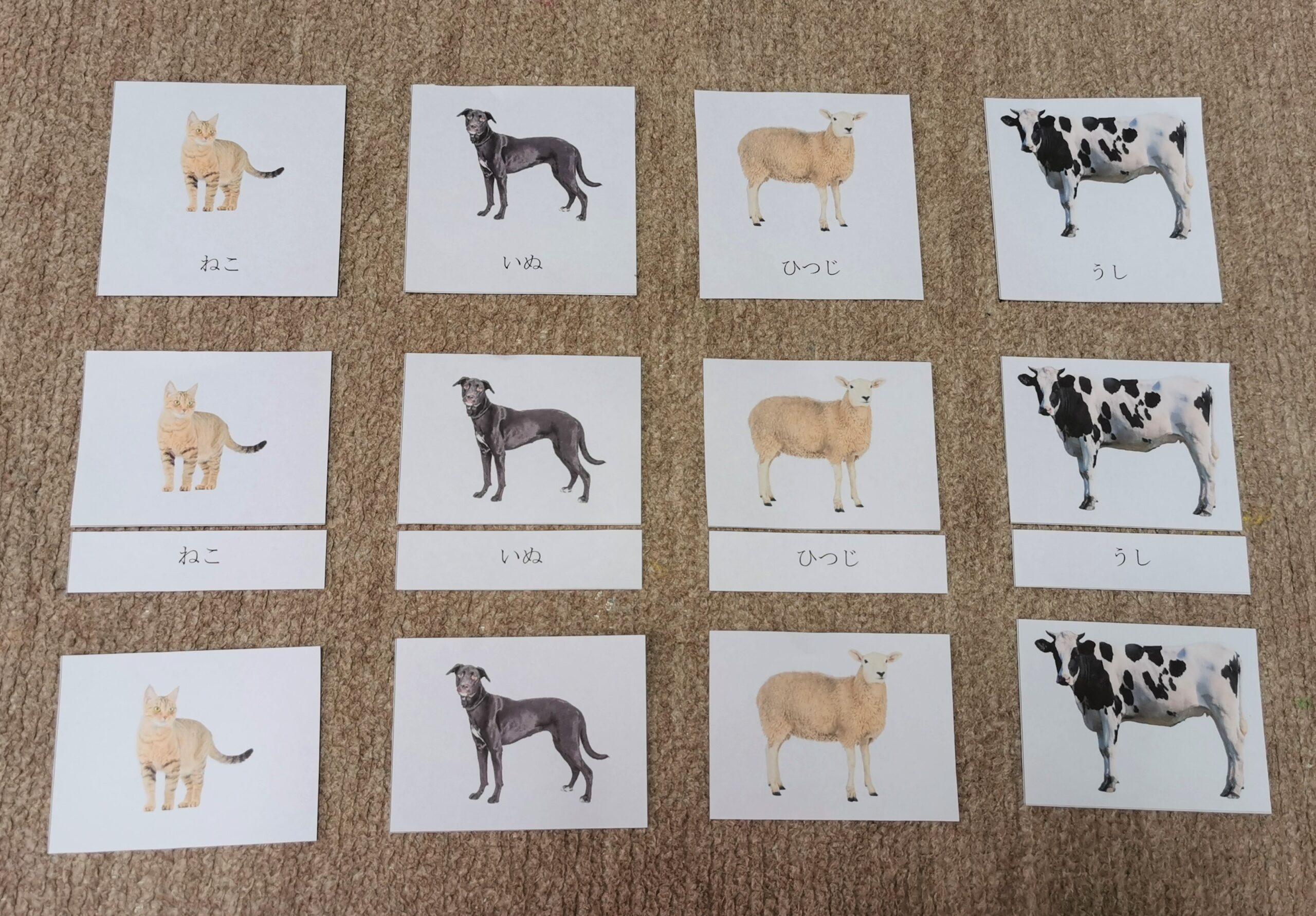

絵合わせカードには絵を合わるカード(1)と文字を合わせるカード(2)があります。

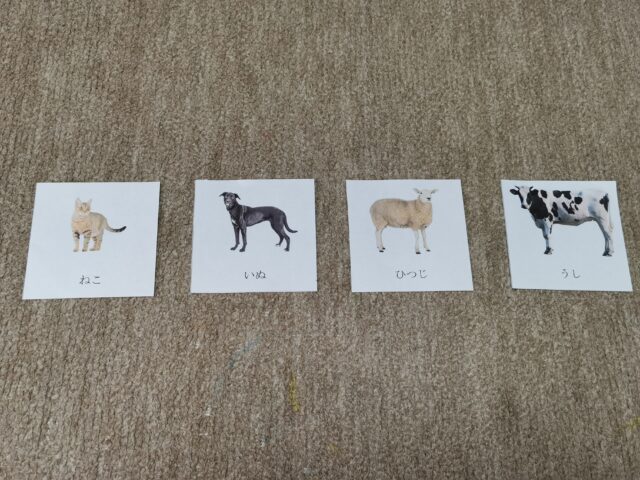

絵合わせのカード(1)

15cm×15cm前後の全く同じ絵柄のカード2枚が1組となったものです。絵のみを際立たせるため、背景が白になっています。

同じ仲間の絵カード7~10組くらいを1セットとして揃えておきます。

絵については、子供に身近な動物、乗物、果物などにしておくといいです。

カードについては、何度も練習する事を考えて、厚紙を使うか、ラミネート加工をしておくと使いやすいです。

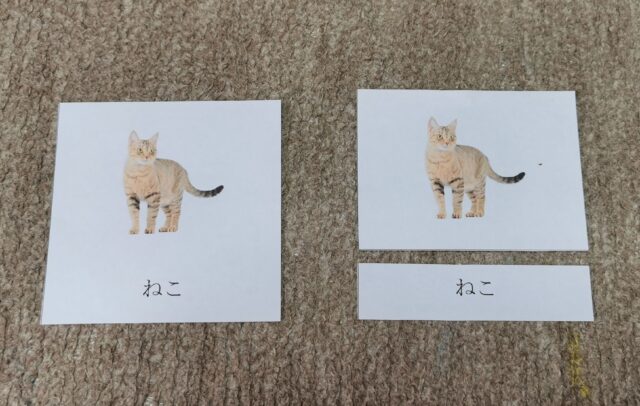

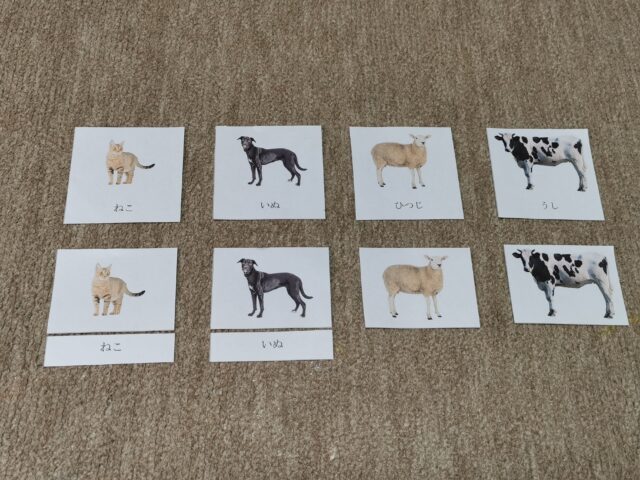

文字合わせのカード(2)

カード(1)に名前が加わったもので、一方は絵と名前が一緒のもの、もう一方は絵と名前が切り離されたものです。

知っておこう!絵合わせカードのねらい

・語彙を豊かにする

・絵を通して形の同一性を学ぶ

・文字の存在を認識する

①語彙を豊かにする

絵カードの名称練習を通して、いろいろな単語を知り、語彙を豊かにしていきます。自分で手を動かしながら、練習する事で記憶に残りやすくなります。

②絵を通して形の同一性を学ぶ

同じ絵を合わせる絵合わせの作業を通して、形の同一性を認識していきます。同じものを合わせるペアリングという作業は、3歳頃から始まる感覚教育でも行います。

③文字の存在を認識する

同じ文字を合わせる文字合わせの作業を通して、物には名前があり、名前は文字で表すという事を認識していきます。読み書きを始める準備になります。

無料ダウンロードで絵合わせカードを手作り

モンテッソーリ教育用の絵合わせカードは、ネット上で無料素材がいくつか出ていますので、ダウンロードできます。

種類が豊富なのは国際モンテッソーリ協会(AMI)のホームページで公開されているダウンロード素材です。

絵カードの言語は日本語を選択する事もできます。

2021年7月現在は、ダウンロードデータが無料で公開されています。(後に有料になるそうなので、ご利用前にご確認ください。)

市販の絵合わせカードおすすめ3選

絵合わせカードは市販品を購入する事もできますので、いくつかご紹介します。

どの絵合わせカードも説明文が載っているため、5、6歳になっても、文化教育として発展活動が可能です。

①せいかつ図鑑カード(くもん)

代表的なのはくもんのせいかつ図鑑カードシリーズです。身近なものを中心に20分野以上の絵カードが発売されており、種類はダントツに多いです。

モンテッソーリ式絵カードではないため、絵の裏側に名前と説明文が書いてあるものですが、絵が写真のようにきれいです。

わが家でも5歳の子供と一緒に、くもんの花と木カードで花の名前や特徴を覚えたり、ひらがな練習をしたりしました。(文化教育:花のお仕事の記事参照)

②モンテッソーリ式カード(幻冬舎)

幻冬舎から出ているモンテッソーリ式カードシリーズ。

絵カードと名前カードがセットになっていて、モンテッソーリ教育をベースにした遊び方ガイドもついています。

文字練習をする時に名前カードを自作しなくていいところがありがたいです。

他にも「せいかつのどうぐ」や「とけい」などもありますが、まだ数種類が出ているだけです。

③モンテッソーリBOX(学研ステイフル)

学研から出ているモンテッソーリBOXシリーズ。

絵・名前カード、絵カード、名前カードの3種類がセットになっているので、このBOXで絵カード合わせに使う教具がすべて揃っています。

それぞれのBOXには活動を充実させる冊子や付録もついています。

他にも「天文学」や「とり」もありますが、まだ種類は少ないです。

絵合わせカードはいつから始める?

同じ絵カードを並べて合わせる絵合わせであれば、2歳頃から始められます。

絵カードと文字を合わせる文字合わせであれば、2歳半頃からが目安となります。

後ほど絵カードの使い方をご紹介します。

※年齢はあくまで目安となりますので、お子さんの成長を見ながら進めてください。

絵合わせカードの使い方

初めてやる時は、親が以下手順でお手本を見せてあげてください。子供がやり方を理解した後はお手本は省略して構いません。

ステップ1:絵合わせ(2歳頃から)

①絵カード(1)を1セット持ってきます。

②対になっている絵カードのうち、片方を取り出します。

③絵カードを1枚ずつ順番に子供見せながら、「これは〇〇だね」と名前を確認し、左から右へ並べていきます。

④次にもう片方の絵カードを1枚ずつ順番に取り出して、どのカードと同じ絵か探します。見つけたら、下に並べていきます。

⑤子供にやりたいか尋ね、やりたい場合は下に並べた絵カードを回収し、④をやってもらいます。

⑥並べ終わったら、名称練習をします。名称練習は3段階に分けて行います。

第1段階:「これは〇〇だね」と教える。

第2段階:「〇〇はどれ?」と尋ねて子供に指さしてもらう。

第3段階:「これは何?」と尋ねて、子供に名前を答えさせる。

子供に名前を教えた後にすぐに尋ねても答えられない事が多いです。

頭には入ってきていても、言葉として出てくるには時間がかかるのです。

名称練習は3段階に分けて、少しずつステップアップしながら進めて行きましょう。

⑦練習が終わったら、絵カードを片付けます。興味が続くようなら、違う絵カードを出して同様に行います。

※うまくできない場合は絵カードを2、3枚に絞って少しずつ練習しましょう。

ステップ2:文字合わせ(2歳半頃から)

①絵カード(2)を1セット持ってきます。

②対になっている絵カードのうち、絵と名前が一緒になってるカードを取り出します。

③絵カードを1枚ずつ順番に子供見せながら、「これは〇〇だね」と名前を確認し、左から右へ並べていきます。

④次に絵のみのカードを1枚ずつ順番に取り出して、どのカードと同じ絵か探します。見つけたら、下に並べていきます。

⑤最後に名前のみのカードを1枚ずつ順番に取り出して、どの絵カードの名前と同じか探します。見つけたら、絵のみのカードの下に並べていきます。

⑥子供にやりたいか尋ね、やりたい場合は絵のみのカードと名前のみのカードを回収し、④、⑤をやってもらいます。

⑦並べ終わったら、ステップ1と同様に3段階の名称練習を行います。

⑧終わったら、絵カードを片付けます。興味が続くようなら、違う絵カードを出して同様に行います。

2歳児が絵合わせカードを使った様子をご紹介

わが家では2歳4か月の頃にステップ1の絵合わせをやり始めました。

動物の名称はまだ全部言えるわけではありませんが、カードを渡すと同じ動物カードの下に並べていきます。

名称を覚えるにはいい練習になります。

3歳頃になるとステップ2の絵合わせをやり始めました。

慣れた手つきで同じカード同士を合わせていきます。名称カードを置く時は文字の形をよく見比べ、動物の名前を言いながら、置いていきました。

名前を覚えるのが楽しいのか、毎日のように「カードやりたい!」と言っていました。文字を徐々に認識していってくれるのが嬉しかったです。

幼児向け図鑑で語彙力アップ!

絵カードをたくさん準備するのが大変という場合は、写真が豊富な幼児用図鑑も活用できます。

図鑑はイラストが書かれたものと写真が載っているものがありますが、実物の状態がよくわかる写真がおすすめです。

写真タイプの図鑑をいくつかご紹介します。

①はっけんずかん どうぶつ (学研)

めくって楽しいしかけページと、写真がいっぱいの図鑑ページで、いろいろな動物のひみつがわかるしかけ絵本図鑑。

やさしい文章なので、読みきかせや自分で読むのに最適、厚紙を使用しているので、丈夫で安心です。

同じシリーズで、植物、乗り物、虫などもあります。

②こどもずかん777 英語つき しゃしんバージョン(学研)

200万部を超える大人気シリーズ「こどもずかん」の写真版で、約777語のことばと楽しい写真を掲載しています。

ことばには、英語と発音のカナがついています。写真を指さして楽しくお話ししながら、ことばを覚えられます。

③はじめてのずかん555 英語つき (講談社)

人気の動物や海の生き物、働く車や救急車両、食べ物、身の回りのグッズなど、人気の高い写真を555点紹介する写真絵本。

ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、色など知育要素が記載されており、ページが丈夫で破れづらく、汚れても拭き取りができます。持ち運びにも便利です。

④はじめてずかん415 英語つき: しゃしんがいっぱい!(小学館)

動物・乗りもの・恐竜・色・形・数など、子どもが好きなジャンルから415点の写真を幅広く収録。

日本語、英語が併記され、パソコンやスマホで、両言語の音声が聴けます。

まとめ

絵カード合わせはネット上にも無料ダウンロード素材がありますので、は割と手間がかからずに取り組めます。

子供が一つ一つ言葉を覚えていく様子は見ていて嬉しい限りです。

モンテッソーリの言語教育を行っていく上でも、大事な初めの一歩になるので、ぜひ取り組んでみてください。

知育玩具をお得にレンタルしたい場合は、おもちゃレンタルサービスのトイサブがおすすめです。

トイサブについてはこちらの記事をご参照ください。