モンテッソーリの算数教育では、数量(具体的な量)、数詞(読み方)、数字(文字)の3つが結びついて初めて、「数を理解した」と考えます。

まずは算数棒を使って、1から10までの数量(どのくらいの量があるか)を体感する事から始めてみましょう。

ここでは、算数棒のねらい、使い方、使った様子と効果についてご紹介します。

算数棒ってどんな教具?使い方は?

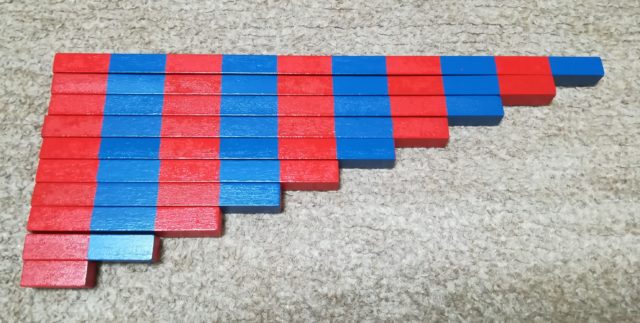

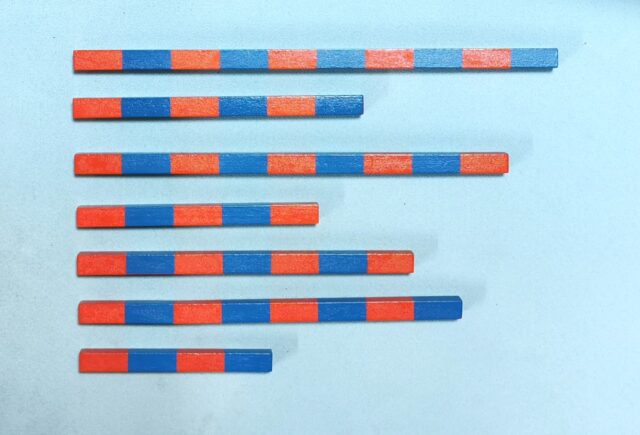

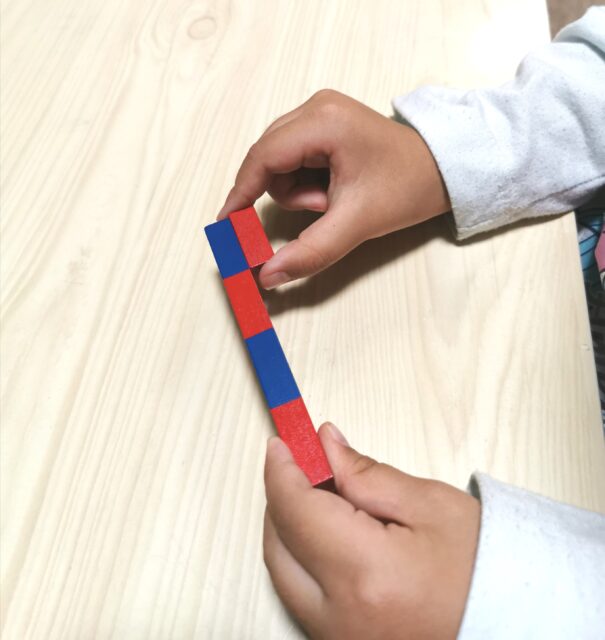

算数棒は1から10までの10本の角棒で、連続した「量」を表しています。

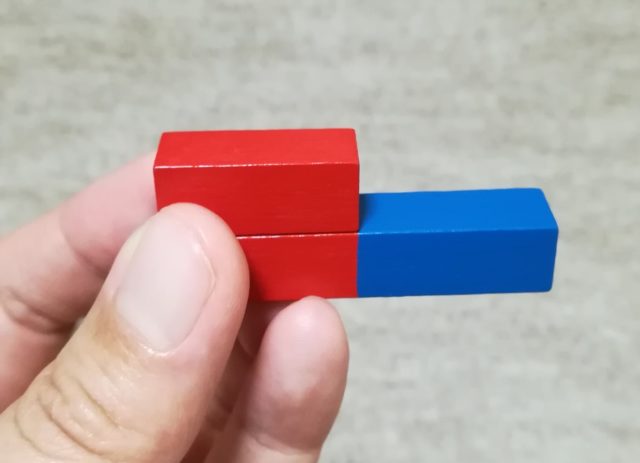

10cmごとに交互に赤と青で色分けされており、右端が赤の場合は奇数、青の場合は偶数です。

最短の棒は10cmで「1」を表し、最長の棒は1mで「10」を表しています。

感覚教具の赤い棒と同じ長さになっており、赤い棒で体感した長さの違いが、数量の違いとして感じる事ができるようになっています。

「赤い棒」については、こちらの記事をご参照ください。

ここからは算数棒を使い方についてご紹介します。

ステップ1 数量と数詞を覚える

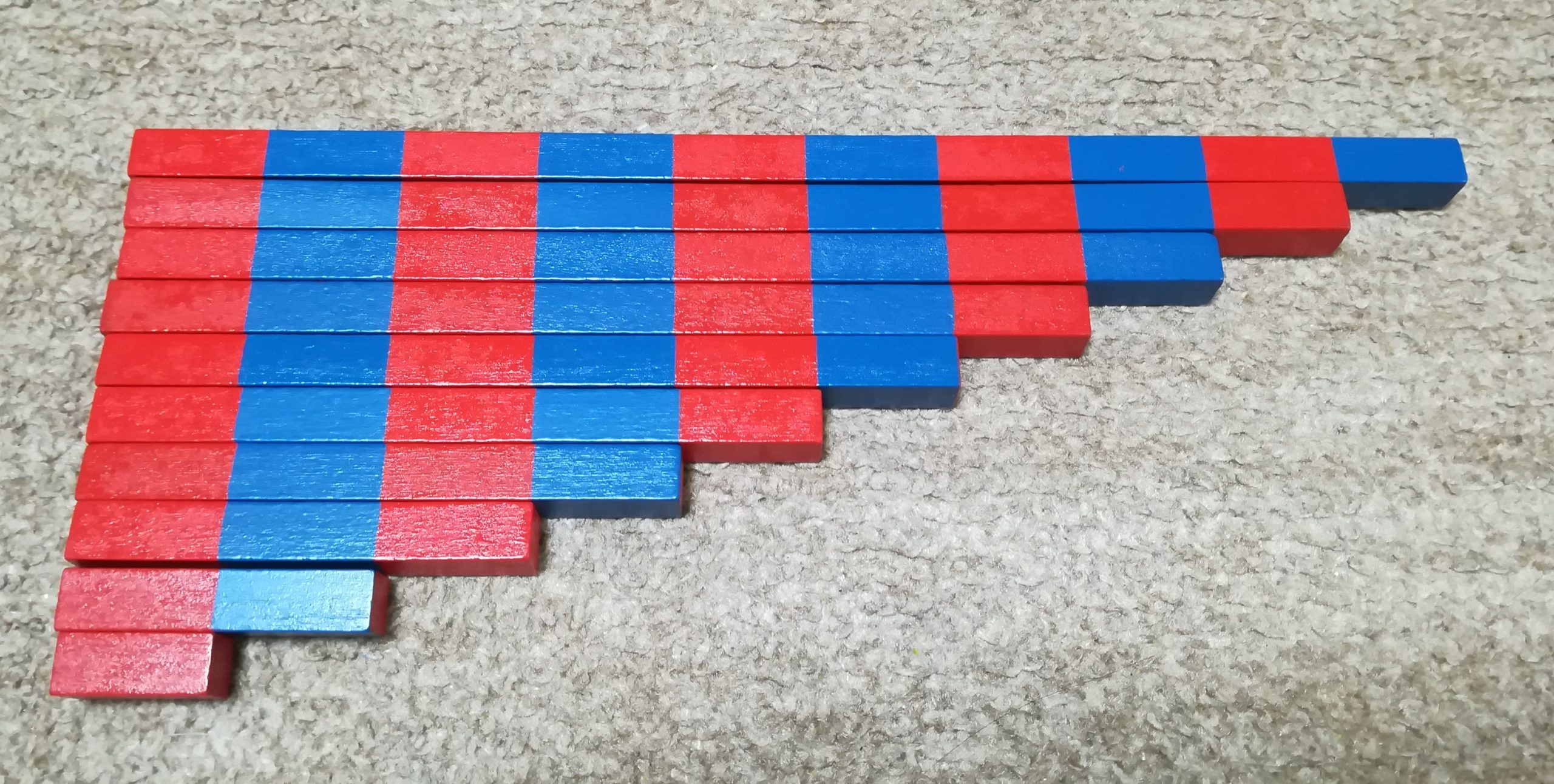

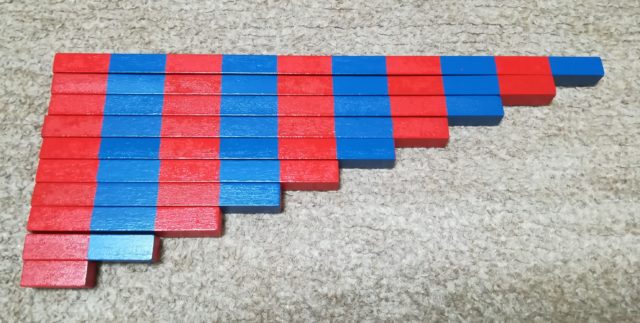

①角棒を長い方から順番に並べさせて、段階づけを行います。赤い部分が左端来るように揃えます。

②「1」と「2」の棒を取り出して、それぞれ「いち」と「に」である事を教えます。

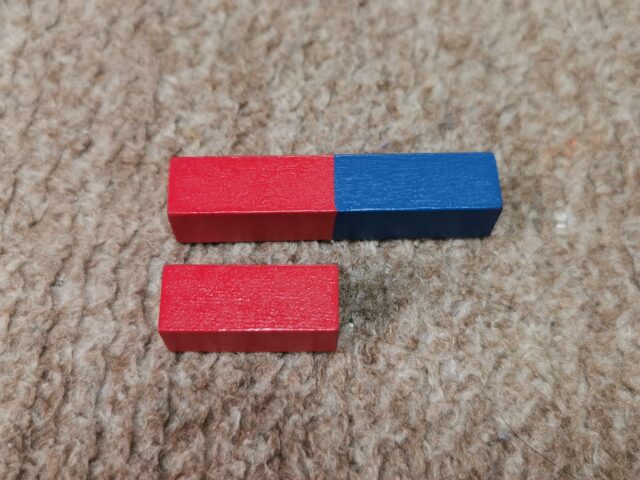

「2」の棒を紹介する時は、「1」の棒を「2」の棒の赤と青の区切りに当てながら、「いち、に」と数えます。

「2」の棒は「1」の棒の2つ分の長さである事を確認させます。

③「1」と「2」の棒をばらばらに置いて、1を取るように言ったり、2を取るように言って子どもに取らせます。

④「1」の棒を取り上げて、名称を子どもに尋ね、答えさせます。

⑤3から10までも同じようにします。

※一度にやるのが難しい場合は、3と4、5と6というように2つずつ行います。

※数量と数詞を覚えさせるために、必ず「1」の棒を重ねて数えさせます。

ステップ2 数量と数詞を正しく一致させる

1から10までの棒をバラバラに並べ、親が数字をランダムに言い、子どもがその数字の棒を取って来ます。

取ってきた棒は「1」の棒を重ねて数え、正しいことを確認します。

※棒は毎回元に戻します。

算数棒はいつから始めるの?

モンテッソーリの算数教育は感覚教育とつながりがあり、感覚教育が基礎なります。

そのため、感覚教育を行なった後に取り組むのが望ましいです。

特に感覚教具の「赤い棒」とは関連性のある教具なので、「赤い棒」に十分親しんでおきましょう。

算数教育は4歳以降から始まるのが一般的なので、4歳以降を目安としてみてください。

※子供には個人差があるため、成長を見ながら、取り組んでみてください。

知っておきたい!算数棒のねらい

①数の集合体が量であることを理解する

角棒の長さと数字の大きさは比例しているため、数量の違いを認識しながら、数の集合体が量である事を理解します。

②数の名称(数詞)を覚える

算数棒を数えながら、数詞を覚えます。指を動かす事で、名称を覚えやすくなります。

算数棒を手作りできる?

手作り方法について調べてみたところ、いくつか方法はあるようです。

①角材を赤、青で塗装する。

②角材に赤、青のビニールテープを交互に巻く。

①は本来の算数棒と同等のものが作れます。②は家庭でも取り組みやすい方法です。

お時間のある方はチャレンジしてみてください。

手作りだと決まった角材を揃えたりと手間はかかりますので、大変な場合は、市販品もあります。

家庭用の小サイズもあります。

実感!算数棒の効果

✔数量を体感する事ができた!

わが家は家がせまいので、家庭用ミニ版を使いました。

算数棒を見せると、赤と青の模様に興味を持ったようです。1の棒を重ねて数える事を教えると、「私も数えたい」と積極的にやっていました。

10の棒と1の棒を比べて、「10は大きいね〜、こんなに違うんだ〜!」とびっくりした様子。

算数棒という具体物を使う事で、視覚、触覚を通して数量を感じる事ができたました。

まとめ

算数棒をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?算数棒は算数教育の第一歩となる重要な教具です。

算数棒を使って、お子さんと楽しく数字に触れてみてください!

算数棒に十分取り組んだら、次は砂文字板を使って数字(文字)を覚えます。

砂数字板については、こちらをご参照ください。

知育玩具をお得にレンタルしたい場合は、おもちゃレンタルサービスのトイサブがおすすめです。

トイサブについてはこちらの記事をご参照ください。