偶数と奇数は小学生になってからというイメージがありませんか?

モンテッソーリの算数教育では、幼児期に偶数と奇数の概念を学びます。

「数字カードと玉」という教具を使うと幼児でも簡単に覚える事ができるんです。

幼児期に数字に親しんでおくと、小学校に上がっても楽しく算数が勉強できます。

ここでは、数字カードと玉という教具を使い、偶数と奇数を覚える方法をご紹介します。

偶数と奇数はいつから覚えられる?

・年齢は4歳以降

・1から10を理解した後

偶数と奇数を覚えるのは一般的に小学生以上になります。

でも、モンテッソーリ教育では教具という具体物を使いながら、幼児期から偶数奇数の概念を学んでいきます。

モンテッソーリの算数教育は4歳頃から始まりますが、まずは1から10の数を学び、その後、偶数と奇数を学びます。

偶数、奇数を覚える前に1から10の数を理解しておきましょう。

モンテッソーリ教具の算数棒を使った1から10の覚え方をこちらの記事でご紹介しています。

偶数奇数の教材を準備しよう!

モンテッソーリの算数教育では偶数と奇数を覚えるために「数字カードと玉」という教具を使います。

「数字カードと玉」は市販されていますし、少し時間をかければ手作りする事もできます。

偶数奇数が学べる市販品

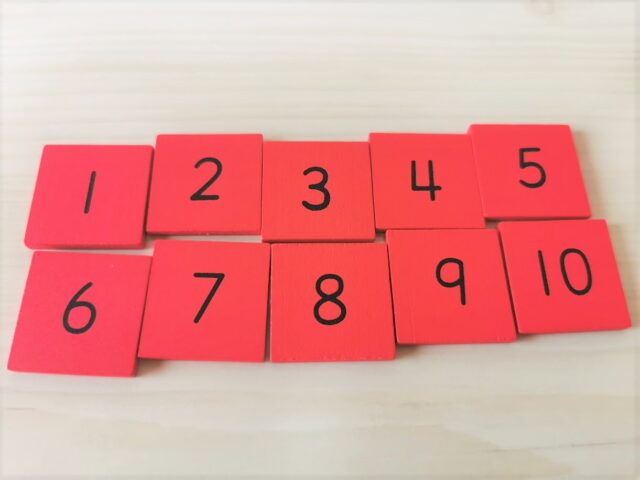

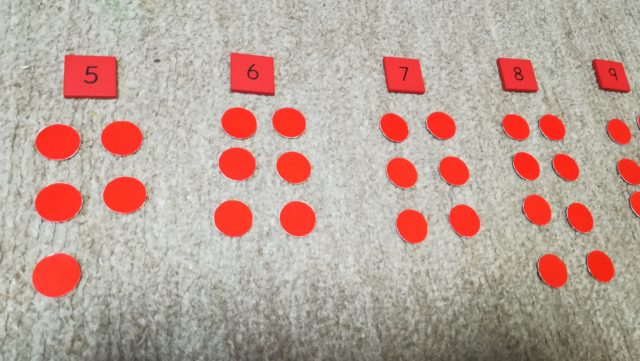

平たい赤い玉55個と1から10までの数字が書かれたカードが10枚あります。

市販品では、数字カードではなく、数字を切り抜いたものを使っている場合があります。

切り抜き数字は、裏を上にして置くと数字が左右反対になるため、子供が数字の形を正しく理解しているかどうかがわかります。

偶数奇数の教材を手作りする場合

①数字カード

モンテッソーリの算数教具である算数棒を持っている方は数字カードがセットでついていると思いますので、そちらを活用できます。

わが家も算数棒の数字カードを使いました。

数字カードが無い場合は、厚紙に数字を印刷してハサミでカットし、製作する事もできます。書体は以前使った砂数字板と同じものが好ましいです。

②赤い玉

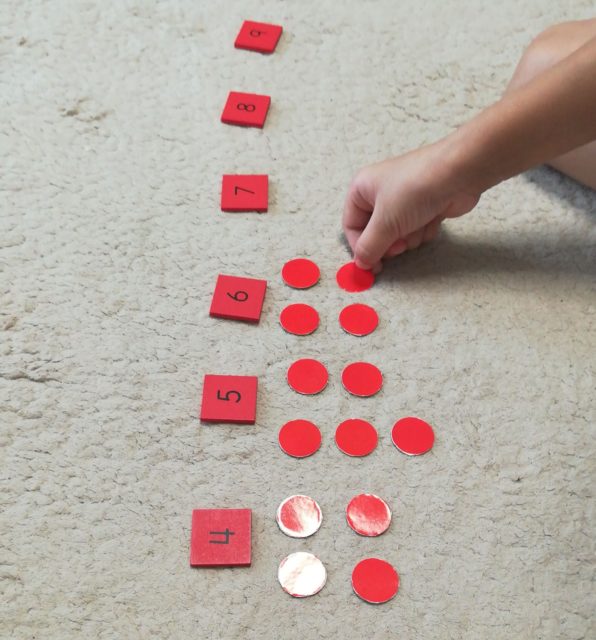

100均ショップで売っているカラーシール(直径20mm)を厚紙に貼って、切り抜きました。

簡単!偶数と奇数の覚え方

ステップ1から順番に取り組みながら、覚えていきましょう。

ステップ1からステップ3は別の日にしても構いませんので、子供の理解度を見ながら、ゆっくり取り組んでみてください。

ステップ1:数字カードと玉を並べる

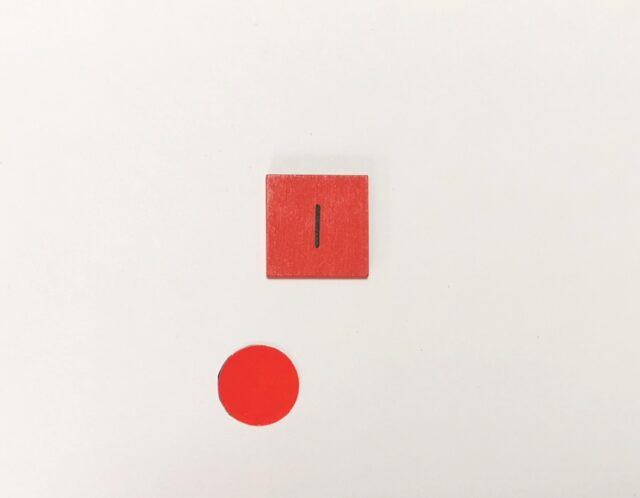

①子供に数字カードの「1」を出してもらい、置きます。その下に「いち」と言いながら、赤玉を1つ置きます。

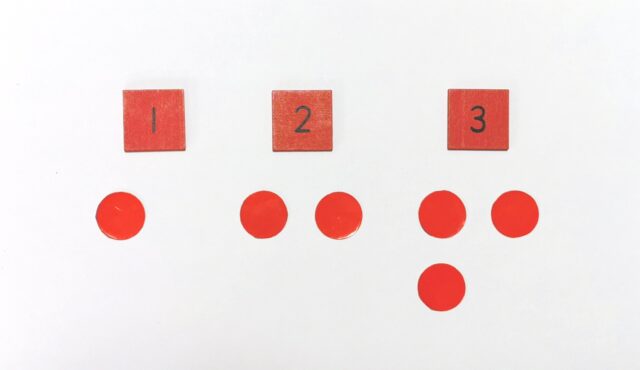

②子供に「次の数字は何?」と聞き、数字カードの「2」を右に並べさせます。その下に「に」と言いながら、赤玉2つを横に並べます。

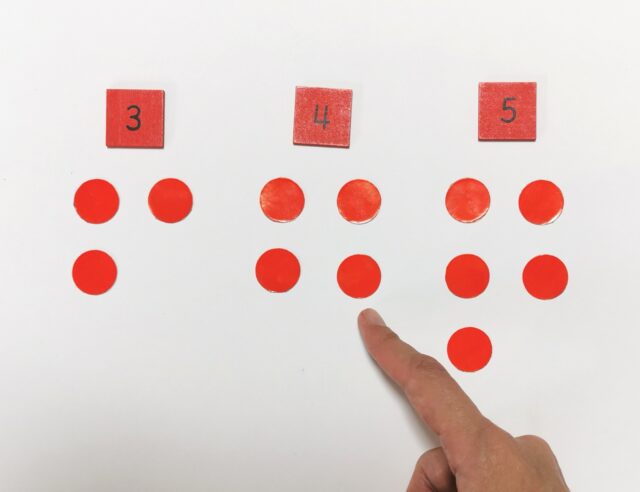

③同様に「3」をやりますが、赤玉の3つ目は左側の玉の下に並べます。

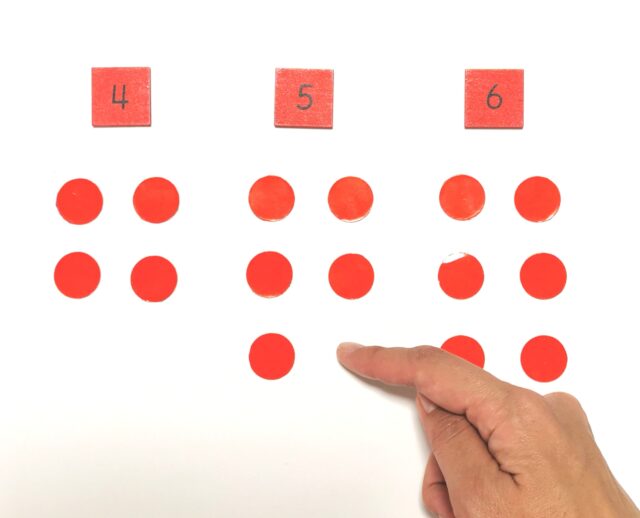

④4から10までを同様に繰り返して並べます。

ステップ2:偶数、奇数を覚える

①ステップの1の①~④をやります。その後、親は「4」を指さして、「2個ずつ並んでいて、隣に相手がいるね」と言います。

②次に「5」を指さして「隣に相手がいないね」と言います。どの数から始めてもかまいませんので、1から10までを同様に指さしながら教えます。

③親は「3」を指さして、「相手がいるかいないか」と尋ね、子供が「相手がいない」と答えたら、「これを奇数と言うんだよ」と教えます。

④同様に「4」を指さして尋ね、子供が「相手がいる」と答えたら、「これを偶数というんだよ」と教えます。

⑤同様に10まで繰り返します。

ステップ3:偶数奇数の覚え方(強化練習)

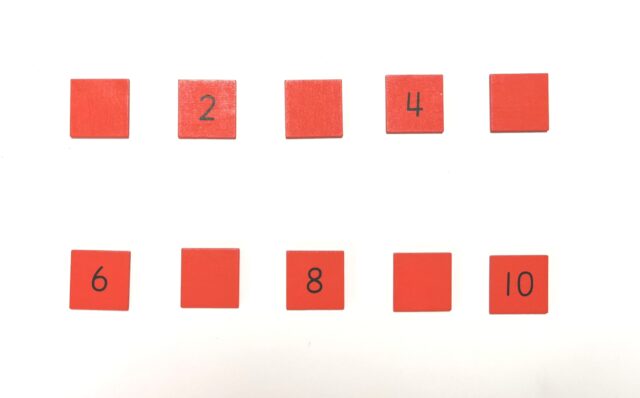

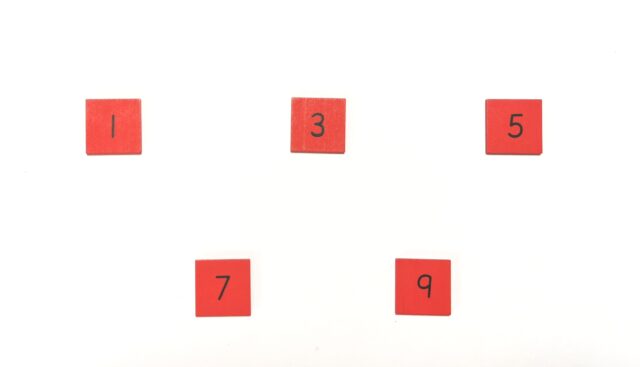

ステップ1、ステップ2に慣れてきたら、数字カードを使って以下のような練習をします。

①親が任意の数を指さし、「これは偶数ですか?奇数ですか?」と聞いて、子供に答えてもらう。

②子どもに奇数のカードを全部裏返してもらう。

③子供に偶数のカードを全部取り除いてもらう。

子供が手や体を動かしながら練習する事で、記憶に残りやすくなりますので、いろいろなバリエーションの動作を考えて、取り組んでみてください。

わが家で偶数と奇数を覚えた様子をご紹介

✓自分で誤りに気付く事ができた。

✓偶数、奇数を五感を使って感じる事ができた。

赤い玉が55個ぴったりあるので、どこか並べ間違えると玉が足りなくなったらい、余ったりします。

玉が1つ余ってしまい、赤い玉を数え直したところ、並べ間違えているところに自分で気づく事ができました。

数字カードを見ながら、赤玉を並べ、声に出して言う事で、偶数と奇数を五感で感じる事ができます。体を動かしながら練習する事で、記憶に残りやすくなるので、何度か練習するうちに、「偶数」と「奇数」という名称を覚えてくれました。

まとめ

偶数と奇数の練習は、数字カードと玉を使うととても覚えやすいですね。

偶数と奇数の教材は手作りする事もできますので、子供が数字に興味を持つようになったら、ぜひ一緒に練習してみてください。

偶数と奇数が覚えられたら、次は算数棒を使った足し算、引き算の計算練習をします。

算数棒での足し算、引き算練習については、こちらの記事をご参照ください。

知育玩具をお得にレンタルしたい場合は、おもちゃレンタルサービスのトイサブがおすすめです。

トイサブについてはこちらの記事をご参照ください。